中科環保聯手中建國際,中國環保技術加速出海新佈局

4月27日,一場意義深遠的戰略簽約儀式在北京舉行——中科環保與中建國際建設有限公司正式簽署戰略合作框架協議。此次合作,不僅是中國環保科技“走出去”的一次關鍵發力,更代表著中國“綠色低碳”技術與“一帶一路”建設的深度融合,背後蘊藏的是技術、資本、產業體系在國際競爭格局中的協同突圍。

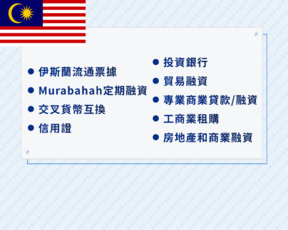

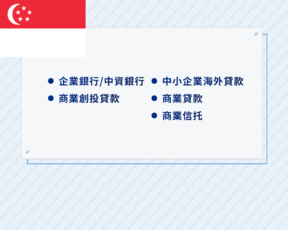

根據協議,雙方將圍繞融投資、工程建設、運營管理等核心領域,依託各自在環保科技與國際工程建設方面的優勢,探索合作機制,攜手推動中國環保產業在海外高質量落地。重點市場瞄準了東南亞、中亞、非洲等“一帶一路”沿線國家與地區。

這是一次“技術+產業+資本”的協同出擊。中科環保是中國科學院控股有限公司體系內表現突出的上市企業,在綠色能源、迴圈經濟產業園、固廢治理技術等領域擁有深厚技術儲備與成熟產業化經驗。而中建國際則是中國建築集團有限公司海外業務的核心平臺,在全球超過30個國家和地區佈局,具備出色的專案交付能力與屬地資源整合經驗。

換句話說,一方懂“技術和運營”,另一方精“專案和落地”,這種“科研成果+全球工程”的結合,正是當下中國企業走出去所急需的“協同模式”。

值得關注的是,雙方不僅停留在意向階段,而是已經建立了高層會晤機制與聯合工作組,啟動實際落地操作。這表明,該戰略合作不是“紙上談兵”,而是目標明確、機制清晰的系統性合作。

當前在“一帶一路”沿線國家,許多專案面對的挑戰不再是“有沒有資金”“有沒有市場”,而是“技術是否先進”“能否本地適配”“長期誰來維護運營”。對此,中建國際可以借助其在當地豐富的施工管理經驗、屬地人力資源管道,以及熟悉的合規流程,快速將中科環保的技術實現從“方案”到“資產”的轉化。

而對於中科環保而言,通過中建國際的全球網路,其研發成果可以更便捷地觸達專案場景,在複雜多變的國際市場中找到“落地支點”,規避因不了解當地政策和生態造成的技術空轉或專案失敗風險。

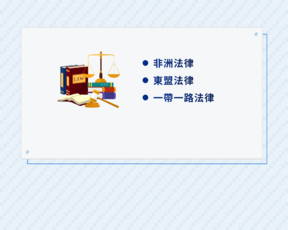

從宏觀政策層面來看,這場合作也正契合國家“一帶一路”倡議的新戰略導向——由“硬聯通”向“綠聯通”轉變。2023年召開的第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇首次將“綠色發展”設為主論壇主題,並提出構建綠色基礎設施、綠色能源、綠色金融三大支柱。

環保與綠色能源,正成為中國輸出能力的新高地。不同於傳統的“產能輸出”模式,環保產業更強調技術密集度、定制化與長期運營能力。這也要求中國企業“抱團出海”,以複合型能力去應對專案全生命週期的管理挑戰。

中建國際與中科環保的聯手,實際上是一次從“專案合作”向“生態協同”的升級嘗試——將綠色技術創新與全球專案管理能力結合,為東南亞、中亞、非洲等新興市場提供真正可落地、可複製的綠色解決方案。

從投資與企業戰略的視角出發,此次合作對中國涉足國際工程、環保、新能源等領域的企業具有如下三類啟發:

(1)技術型企業:構建“出海適配力”

技術“先進”並不等於技術“適用”。環保企業在輸出過程中,需要通過與工程類企業的協同,提前設計好“標準適配+運營協同+屬地合規”的完整方案,提升專案落地概率。

(2)工程總承包商:從EPC向“EPC+O”轉型

隨著綠色低碳專案越來越依賴運營效率與全週期管理,傳統EPC企業若能通過合作引入環保技術企業,共建運維平臺或產業園區,將更具議價與盈利能力。

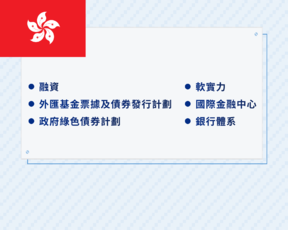

(3)金融與政策服務機構:提前規劃綠色融資與風險分攤機制

在專案進入階段前,商業銀行、政策性銀行、保險機構可介入設計綠色信貸工具、ESG風險保障機制,為合作專案提供“融資+增信+合規”的支持體系,提升整體可行性。

此次中科環保與中建國際的攜手,也可看作是“中國智造”與“中國建造”的戰略融合。一個代表綠色科技的頂尖力量,一個代表工程落地的執行平臺,在“一帶一路”的大舞臺上共同打造中國式綠色方案。

這種協同不僅提升了單個專案的品質,更提升了“中國品牌”的國際認知度與信譽度。與傳統“低價競標、高風險交付”不同,新一代“走出去”專案更強調“綜合解決能力”,即從設計、投建到運營、維護的全過程能力整合。

而這,正是未來中國企業在國際競爭中由“配角”轉為“主角”的關鍵。

中科環保與中建國際的合作,不是一項孤立事件,而是中國綠色產業“走出去”模式的縮影。當技術與工程、資本與市場、戰略與機制真正打通時,中國企業將在更多“一帶一路”沿線國家提供系統級、長期型、價值導向的綠色發展解決方案。

這也標誌著一個新的時代:“綠色中國”不僅是國內的發展目標,更正在成為全球可持續發展的重要推動者。

請先 登錄後發表評論 ~