中沙合作新里程碑:超級幹船塢背後的“產業升級密碼”

近日,中國電建承建的沙特國王港專案迎來關鍵節點:4號幹船塢順利完工並正式移交。這一被譽為“中東最大幹船塢”的專案,正站在沙特“2030願景”國家改革藍圖的核心交匯點上,為沙特產業結構重塑與中國企業“出海”模式的深度融合樹立了樣板。

沙特國王港專案由薩勒曼國王親自奠基並命名,專案涵蓋範圍廣泛,建成後將成為全球規模最大的“超級船廠”,其業務涵蓋船舶和鑽井平臺的建造、維修、維護及超級油輪的檢修製造,預計將顯著提升沙特本土在全球海洋工程產業鏈中的地位。

特別是本次完工的4號幹船塢,為專案核心工程之一,其重要性不亞於船廠的“中樞神經系統”。該幹船塢長550米、寬75米、深13.8米,共計澆築混凝土12.6萬立方米,不僅尺寸冠絕中東,也具備一次容納兩艘船同時建造的能力,最大建造噸位可達9萬噸的超大型油輪。

這一里程碑工程,不只是沙特工業基礎設施的一次躍升,更體現出在複雜環境中執行高標準、大體量專案的“中國方案”能力。

值得注意的是,在本次幹船塢建設過程中,專案團隊採取了多項領先技術,尤其體現出對施工精度與專案效率的雙重把控。

首先,基坑防滲體系採用了成槽機施工地下連續防滲牆技術,在提高結構穩定性的同時,有效應對了沙特地區複雜地質及高鹽漬土壤的滲水問題。

牆身段則引入奧地利多卡範本技術,實現8.65米一次到頂的混凝土澆築工藝,大幅減少施工縫隙與結構風險。

此外,專案通過混凝土龍骨墩結構設計優化和整體式平臺混凝土施工,不僅提升了整體穩定性,也壓縮了工期,顯著提高施工效率。

這些技術突破,不僅是工程實踐的創新,也展現出中國電建作為“全球基建排頭兵”的實操能力與技術底蘊,為後續“一帶一路”區域大型專案提供了寶貴範本。

表面上看,超級幹船塢是一項土建及工業製造工程,但實質上,它是沙特實現經濟多元化路徑中的一環。眾所周知,沙特“2030願景”旨在減少對石油經濟的依賴,構建更均衡的產業結構。

船舶製造及維護業屬於重資本、重技術、強制造的典型產業,是產業高端化路徑中的關鍵支柱。沙特通過引入這一超級船廠專案,意在培育新的產業增長極,推動其東海岸海洋工程產業集群崛起,同時也為本土就業結構提供新的方向。

據沙特政府測算,國王港專案全面運營後將直接創造超8萬個就業崗位,其中大部分為技術型、工程類及物流管理類職位,這對其年輕化人口結構的就業承載壓力提供了切實支撐。

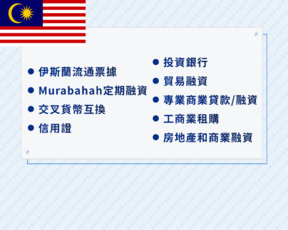

從金融及投資角度來看,這類“基建+產業鏈延展”的超級工程,有望引發上下游的大規模資本投入,包括船用設備、海洋運輸、金融租賃、保險服務及高端零部件製造等多個領域,將成為推動沙特經濟“從資源走向工業”的關鍵齒輪。

對於中國而言,該專案的交付,不僅是技術輸出與施工能力的體現,更是“一帶一路”倡議與中沙戰略協同的深化體現。

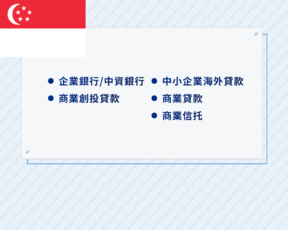

從近年中東地區的基礎設施投資趨勢看,沙特正積極吸納中國企業進入其核心戰略產業,尤其偏好具備EPC總包、融資支持與工程技術一體化能力的中國央企。中國電建的國王港專案正是這一趨勢的代表作。

更重要的是,伴隨中沙金融與產業合作的加速,未來中國企業或將不僅僅參與工程建設,還可能深入到運營、投融資、技術培訓、產業規劃等領域,實現從“建設者”向“合作者”的戰略升級。

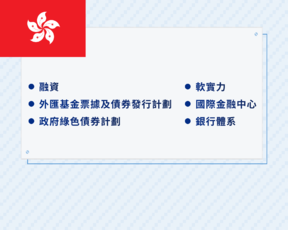

這對銀行、進出口保險機構、海外律所及涉外會計師事務所等服務型機構而言,也意味著巨大的市場機會——圍繞超大型專案的跨境結算、風險管理、法律結構設計、審計監督和合規服務,將形成完整的服務生態體系。

中國企業在中東地區幹船塢專案中的成功,不僅是基礎設施輸出能力的體現,更代表了新時期中國與中東國家產業協作模式的演進。從“基建出口”走向“產業共建”,從單點工程走向系統性解決方案,這正是“一帶一路”倡議行穩致遠的內在邏輯。

對於關注海外投資與跨境產業協作的金融、法律、財稅、HR等高端專業群體而言,這一專案提供了一個難得的觀察窗口:如何在全球視野下,通過深度參與高端製造與產業園區建設,拓展自身的專業服務半徑,實現與國家戰略和國際市場的同頻共振。

請先 登錄後發表評論 ~