“一帶一路”新基建:開創海外市場新機遇與挑戰

隨著全球經濟日益複雜,尤其是在數位化、智能化、綠色化背景下,新型基礎設施(即“新基建”)正在成為世界各國經濟發展的關鍵支撐。而中國作為全球最大的新基建投資市場,其在推動“新基建”海外拓展中的角色尤為重要,尤其是通過“一帶一路”倡議,推動了更多國際合作和共贏。本文將深入探討海外新基建業務發展中的挑戰與機遇,並提出相應的對策建議,幫助中國企業在激烈的全球競爭中找到突破口。

“新基建”廣泛包含三個重要領域:資訊基礎設施、融合基礎設施和創新基礎設施。對建築企業而言,重點在於融合基礎設施,具體包括智慧公路、智慧港口、智慧城市等。數字基礎設施,特別是5G、雲計算、人工智慧等領域,是新基建的核心,推動著社會各行各業的轉型升級。

傳統基建往往局限於有形的實體設施,如道路、橋樑等,而新基建則突破了實體空間的限制,專注於無形的“雲連接”。這一差異意味著新基建不僅限於基礎設施建設,更是數位化、智能化轉型的助推器。對於中國來說,新基建不僅為國內經濟注入了新的活力,更為其走向海外市場創造了獨特的機會。

全球新基建市場的競爭格局主要分為美國、歐洲、日本和中國四個市場。在美國,其通過“基礎設施投資和就業法案”投入鉅資,強化電動汽車充電樁、5G和人工智慧等領域的佈局。歐洲則在智慧城市、智能交通和可再生能源等領域表現突出,強調高性能計算、物聯網和人工智慧等技術的研發。日本在高速鐵路和智能製造方面佔有優勢,尤其是在5G和光纖網路建設方面不斷提速。

在這場全球競爭中,中國憑藉其在5G、人工智慧、數字基建和新能源等領域的優勢,正逐漸佔據主導地位。到2025年,預計中國的5G基站建設量將達到500萬個,相關投資將突破5萬億元,推動虛擬現實、高清視頻等多個產業的快速發展。

“新基建”業務的獨特性新基建與傳統基建的不同之處在於其市場化和商業化特徵。傳統基建專案通常由政府主導,重點在於固定的投資回報;而新基建則更多依賴市場需求,尤其是智慧城市、智慧交通等領域,服務對象直接面向公眾,收益來源分散且不穩定。

海外市場准入難度在歐美等發達國家,由於市場准入門檻較高,中國企業往往面臨技術標準、融資模式等方面的壁壘。部分發展中國家,雖然市場潛力巨大,但經濟發展水準較低、政治不穩定、網路基礎設施薄弱等問題,使得這些地區的“新基建”建設面臨極大挑戰。

綜合能力的要求新基建專案通常包括規劃、設計、建設、運營等全產業鏈服務,特別是大型的智慧交通、智慧城市專案,對承包商的綜合能力要求極高。而我國企業在融資、運營維護等方面的能力還有待提升。

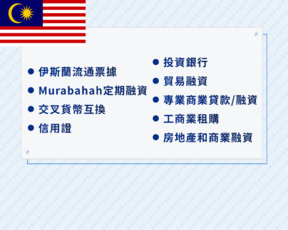

網路安全與數據保護由於新基建涉及大量的數據和資訊傳輸,各國對網路安全和數據保護的要求日益嚴格。某些國家甚至對外資企業實施資訊“本地化”要求,如泰國和馬來西亞的電信服務准入限制,增加了中國企業的進入難度。

充分進行市場調研海外“新基建”業務的成功不僅僅依賴於技術和資金,還需要充分理解目標市場的需求和發展趨勢。尤其是在選擇合作夥伴時,企業應根據自身核心優勢,選擇適合的細分領域並開展合作。同時,國內外基建的融合也需要深度思考,例如將智能化、綠色化應用到傳統基建專案中的創新方案。

創新商業模式與整合產業鏈對於中國企業來說,開拓國際市場絕不能單打獨鬥,而是要通過整合產業鏈中的各方資源,形成優勢互補。例如,與當地企業聯合打造產業生態圈,共用發展成果。這種合作模式不僅能夠提高抗風險能力,還能提升專案的實施效率。

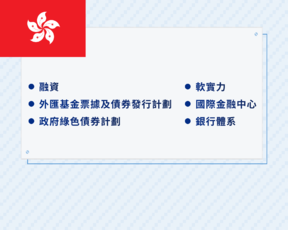

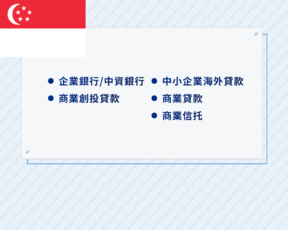

完善投融資機制新基建專案通常資金需求巨大,而融資管道相對有限。中國政府可以通過提供稅收優惠、融資支持等政策措施,鼓勵民間資本的參與。通過股權和債權等多元化融資手段,提升專案的資金流動性與投資吸引力。

參與國際標準制定與合作提前佈局海外市場,尤其是在有准入限制的國家,可以通過與當地政府和企業共同制定行業標準,推動專案合作的順利進行。中國企業應注重建立全球資訊安全標準,確保專案的穩定運營,避免因數據安全問題造成的專案停滯。

國內國際業務協同發展企業應將海外的先進技術和經驗反向引入國內,提升國內市場的技術水準和產業競爭力。同時,將中國企業在國內的優勢,如技術研發、低成本製造等,轉化為海外業務發展的有力支持。

海外新基建市場無疑是中國企業走向國際化的重要舞臺,但要成功突圍,需要企業在充分瞭解目標市場的基礎上,創新商業模式,加強產業鏈整合,同時依託政府政策支持,打破市場准入壁壘。通過共同參與全球建設標準的制定,並推動國內外業務的有機迴圈,中國企業必能在這片新藍海中脫穎而出,收穫國際合作的豐碩成果。

請先 登錄後發表評論 ~